A una amiga le paso: un libro sobre lo que a veces no supimos ponerle palabras, pero que todas sentimos

A una amiga, a una prima. O a una vecina. A la compañera de clases o del trabajo. Y sí,

Por Valeria Acuña y Gerardo Szalkowicz, Editorial Chirimbote.

Desde 2013, cada 8 de noviembre se conmemora el “Día Nacional de los afroargentinos, las afroargentinas y de la cultura afro”, fecha que recuerda el fallecimiento de María Remedios del Valle, mujer negra, esclavizada y figura fundamental en la lucha por la independencia. Después de tener un rol activo en defensa de nuestro territorio durante las invasiones inglesas, María Remedios se alistó en las tropas comandadas por Belgrano y fue una de las tantas mujeres anónimas que puso el cuerpo en los campos de batalla; primera mujer nombrada capitana, se ganó el apodo de “Madre de la Patria”.

Ninguneada por las autoridades tras la independencia, sobrevivió vendiendo pastelitos en la Plaza de Mayo. Invisibilizada por la historia oficial y los libros escolares, logró un merecido reconocimiento en el último tiempo gracias a la lucha de la comunidad afroargentina, como símbolo de resistencia y orgullo, como ícono de pelea contra todas las opresiones.

Aprovechamos la efeméride para preguntarnos y problematizar sobre las infancias afrodescendientes en nuestro país. ¿Qué particularidades y vulneraciones aparecen en su cotidiano? ¿Cuáles son sus sueños y demandas? ¿Cómo son sus formas de resistencia?

Foto: Yoel Alderisi @yoel.alderisi.

Miriam Gomes, educadora y activista por los DDHH de la comunidad, recuerda una anécdota de cuando tenía 6 o 7 años, fue a comprar a un negocio y escuchó que alguien decía sobre ella “aunque la mona se vista de seda, mona queda”. “Sentí hostilidad en el ambiente, pero no entendía bien de qué se trataba. Me quedó grabado y con el tiempo entendí: a partir de ahí empecé a saber lo que era el racismo. Esto no ha cambiado, sigue presente el insulto, la estigmatización, y hoy más que nunca. Todo el tiempo seguimos escuchando eso de ´negros de mierda´”.

Afroargentina de origen caboverdeano, Miriam reflexiona sobre otro pilar central del tema, la desigualdad racial, la marginación: “Nuestras infancias forman parte de nuestras comunidades y la realidad es que hemos sido marginalizados, expulsados a los márgenes, histórica y sistemáticamente. Y no hubo en general políticas públicas para superar ese desequilibrio inicial de haber sido esclavizados”.

Miriam Gomes. Foto: gentileza Miriam Gomes

Agrega que esa realidad que marcó y marca el presente de las y los afroargentinos determina “la marginalidad de las comunidades en la que viven nuestros niños y nuestras niñas: en Santiago del Estero, por ejemplo, donde ni siquiera tienen caminos ni conectividad o en el caso de Buenos Aires donde también estamos en los lugares menos favorecidos como en Dock Sud, La Matanza, Merlo o Moreno”. Incluso en esos territorios periféricos, Miriam remarca que “nuestros chicos sufren en la escuela la confrontación racial”.

En la misma línea, Marcela Lorenzo Perez —activista y docente afrodescendiente, presidenta de la Agrupación Xangô— señala: “Somos una comunidad vulnerable y nuestras infancias sufren todas las consecuencias de eso. Yo vivo en La Boca donde hay mucha comunidad afroargentina y se ve mucho la repetición de la pobreza dentro de nuestra comunidad y la falta de políticas para las niñeces afrodescendientes”.

Marcela y su hijo Khalid. Foto: gentiliza Agrupación Xango

En relación a cómo las niñeces atraviesan su vida cotidiana en la escuela, el barrio y en sus actividades, considera que “a ellos les afecta en lo emocional, en la pregunta sobre el sentido de pertenencia: a dónde pertenezco, si donde estoy no me siento cómoda”.

Ayana tiene ocho años y es la sobrina de Marcela, nos cuenta que a veces le dicen negra “de cariño”. Entonces la tía reflexiona: “Eso también es el colonialismo. Es algo que particularmente tenemos acá en la Argentina. En vez del nombre dicen ´la negra´, y así perdemos la identidad”.

Pero Ayana lleva con orgullo esa identidad. “Para mi ser afrodescendiente es felicidad y emoción. Ser afrodescendiente es darle una identidad al pueblo argentino”, nos dice mientras revolea tímidamente sus trenzas morenas.

Foto: Ayana, sobrina de Marcela

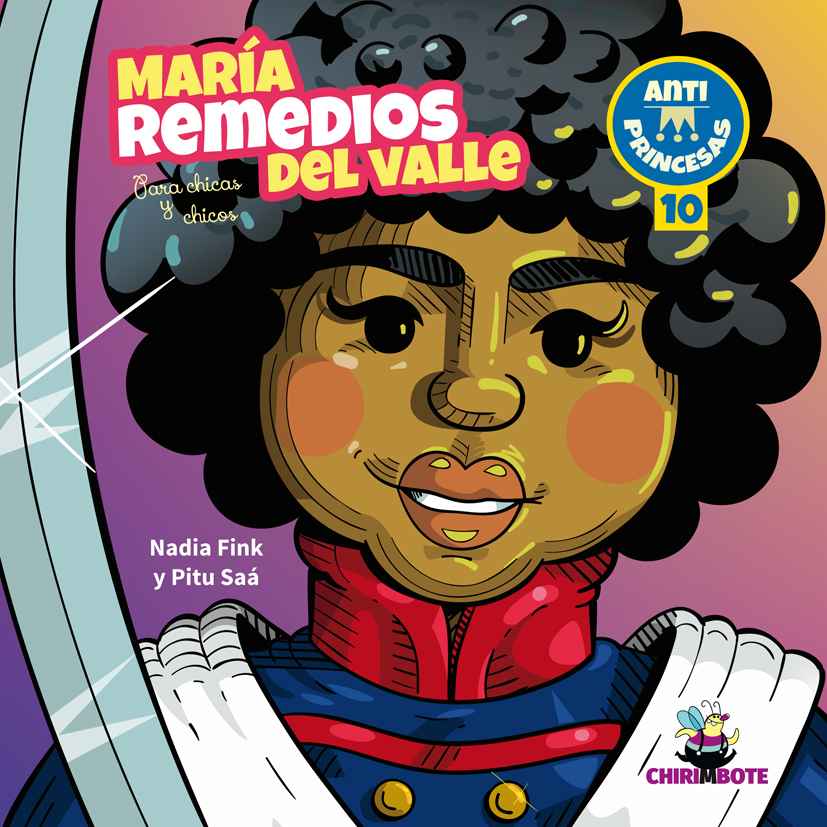

Su primo Khalid, de 11, también nos responde mostrando el libro de la Antiprincesa María Remedios: “Si alguien me dice negro yo le digo que no soy negro, que soy afrodescendiente. A mi me gusta el color que me tocó”.

Malik, un niño afroargentino de 10 años, sumó su testimonio: «Para mi ser afrodescendiente es un orgullo y es tener una identidad como todes y ser respetado». También con el libro de la «Madre de la Matria» en mano, se despide con un saludo a la comunidad: «Feliz día a les, las y los afroargentines».

En relación a las problemáticas que viven las infancias, Miriam cuenta: “Los chicos y chicas de la comunidad viven todo el tiempo episodios racistas y, lamentablemente, muchos maestros y maestras no intervienen como deberían, siguen considerando que ´son cosas de chicos´. Esta confrontación racista, los insultos, el acoso, les generan una herida en su autoestima”. Y agrega que “la adolescencia también es difícil porque es cuando empiezan a definir su identidad, y en un contexto adverso para lo que es diferente cuesta mucho asumir esa negritud”.

En ese cúmulo de adversidades aparece otra que suele afectar más a las niñas. Así lo resume Fátima, mamá de Madeleine Nkonda: “Las niñeces afro también sufren acoso en las escuelas y en la calle, sólo por ser negras ya con la mirada las colocan en un lugar de cosificación, y eso las afecta, no entienden porqué y algunas tratan de esconderse tapando su pelo o usando ropa grande”.

Una publicación de Afroféminas lo describe como “una violencia silenciosa que nos obliga a madurar antes de tiempo y convierte lo que debería ser juego en vigilancia permanente. Microagresiones cotidianas, adultificación, exotización, discriminación en la escuela, invisibilidad cultural, falta de margen para el error y obstáculos para soñar. El racismo nos roba risas, espontaneidad y la posibilidad de equivocarnos sin consecuencias”.

Foto: Inadi

Negritud en tiempos libertarianos

Esta situación de discrminación y racismo estructural se acentúa con este clima de época, donde recrudecen las narrativas reaccionarias y el odio hacia las minorías se dispara desde el discurso oficial, además de haberse eliminado organismos como el INADI, que recibía las denuncias, y Ministerio de las Mujeres, que tenía un programa para mujeres afrodescendientes en situación de vulnerabilidad. “Notamos más hostilidad y violencia hacia nuestras comunidades —relata Miriam—. Ahora se dicen cosas que en otro momento la gente no se permitía decir en voz alta, como que se siente habilitada porque desde el poder mismo hay esa violencia verbal. Milei dijo una vez ´somos estéticamente superiores´ y esa expresión nos resonó muy familiar”. Por eso cree que, más que nunca, es importante trabajar con las chicas y chicos sobre su identidad y pertenencia: “Hay que visibilizar esto en las infancias, hablar sobre las particularidades que tienen siendo afrodescendientes”.

Foto: Agustín Diéguez @agustinxavierdieguez para @resumenlatinoamericano

La Agrupación Xangô se organiza para luchar contra el racismo, la discriminacion racial, el heterocisexismo y todo tipo de exclusión social. Conformada por jóvenes y adultos afro de diferentes partes del país, promueven la visibilización de la comunidad, la demanda de políticas públicas y el empoderamiento de los jóvenes afro. En 2013, junto con CTERA, crearon una guía para primaria y en 2018 lanzó la guía con sugerencias didácticas para nivel inicial para que se incluyan estos temas en las escuelas.

Marcela nos cuenta que desde la agrupación realizan encuentros de etnoeducación y talleres para infancias y preadolescentes: “El objetivo es generar espacios afrocentrados, que en ellos se encuentren con niños y niñas de la comunidad”.

Feminismos negros

Respecto a los espacios de encuentro, intercambio, formación y reivindicación que se construyen, Miriam observa algunos avances: “En los últimos años veo algo muy positivo y es que, sobre todo en las chicas de la comunidad, hay una conciencia negra cada vez más temprana, a los 15, 16 años, y también veo una conciencia muy alta de la diversidad sexo genérica, de asumir su sexualidad libremente”. Algo que seguramente se potenció por la marea verde de la última década pero que se arriaga en sus particularidades: “Están surgiendo en nuestras comunidades lo que llamamos feminismos negros, que son feminismos integrales, que abarcan todas las opresiones, encabezados por chicas muy jóvenes que entienden la opresión machista, patriarcal, sexista, y también racista. Y luchan contra todo eso de forma muy creativa”.

Foto: Agustín Diéguez @agustinxavierdieguez para @resumenlatinoamericano

¿Qué plantea esta mirada del feminismo? “Nosotras hablamos del feminismo negro o afro, que viene a ampliar la mirada y a incluir a esas mujeres y diversidades que no fueron tenidas en cuenta por el feminismo blanco hegemónico. Los feminismos negros aportan varios conceptos como la lucha contra el racismo, nosotras decimos que el feminismo será anti racista o no será, o la dimensión ancestral, que es la espiritualidad que está presente en todas las manifestaciones y actividades de las feministas negras”.

Una de las formas de resistencia de la identidad afro tiene que ver con el fomento de las actividades culturales y el compromiso de las chicas y chicos en esos espacios. Miriam cuenta que “están involucrados en actividades artísticas como el teatro, la pintura, la poesía, la música. Hay un circuito de festivales y encuentros de la comunidad, incluso para los más chiquitos hay talleres, por ejemplo de peinado afro, sobre cómo cuidar nuestro cabello”.

“Invisibilización deliberada”

Otro tópico clave es la invisibilidad. Miriam fue una de las impulsoras de la variable afrodescendiente incorporada al Censo Nacional. En el de 2022 se reconocieron afrodescendientes 302.936 personas, o sea el 0,7% de la población (casi el doble que en el de 2010). “La cifra no es real, sabemos que somos muchos más, en una prueba piloto en 2005 habíamos demostrado ser entre un 4% y un 5%. Tenemos que seguir imaginando nuevas estrategias para que las personas indaguen en sus raíces y dejen de ocultar esa identidad”, reflexiona.

Más allá del censo, no hay otros datos oficiales sobre la población afro que puedan dar cuenta de los múltiples aspectos de esta desigualdad racial: “Nosotras proponemos, por ejemplo, incorporar la variable afro en las encuestas permanentes de hogares. Tenemos un problema de invisibilidad estadística, entre otras invisibilidades; no es que no haya afrodescendientes en Argentina sino que hubo un proceso de invisibilización deliberada”.

Miriam considera urgente “construir políticas públicas que tengan que ver con la educación, que puedan garantizar el ingreso, la permanencia y el egreso de nuestros chicos y chicas porque abandonan muy pronto la escuela, por la confrontación racial pero también por cuestiones económicas. Muchos de nuestros niños apenas aprenden a leer y escribir, dejan la escuela porque tienen que trabajar para ayudar a su familia”.

Al mismo tiempo, se muestra optimista con las nuevas generaciones a partir de estos espacios de encuentro: “Nuestros chicos y chicas están de pie y ya están asumiendo su negritud, su afrodescendencia, su origen africano, reproduciendo su cultura. Están reavivando la cultura africana que por algún momento podía pensarse que no existía o que había desaparecido, pero que está más viva que nunca”.

Foto de portada: cultura.gob.ar

A una amiga, a una prima. O a una vecina. A la compañera de clases o del trabajo. Y sí,

Funcionará en Córdoba, aunque hay preocupación por el hostigamiento de grupos “antiderechos”.

Escribe Pablo Rodriguez | Publicada originalmente en Diario Tortuga La joven altagraciense Irene Cuevas, estudiante universitaria, feminista y promotora de

Antiprincesas / Chirimbote Entre Ríos (https://www.facebook.com/AntiprincesasEntreRios)

Herramienta (CABA)

Calibroscopio (CABA)

Casassa y Lorenzo (CABA)

España: MAIME Mujer

Italia: Rapsodia Edizioni

Portugal: Tinta Da China

Brasil: Sur Livro

Uruguay: Gussi

México: El Rincón del Quijote

Chile: Alma de mi tierra

Colombia: La Fogata

Costa Rica y Centro América: CEP Alforja

Perú: Democracia Global / Tejiendo Saberes

Ecuador: Nunkui

Turquía: Notabene