A una amiga le paso: un libro sobre lo que a veces no supimos ponerle palabras, pero que todas sentimos

A una amiga, a una prima. O a una vecina. A la compañera de clases o del trabajo. Y sí,

El territorio digital ya es parte de nuestras vidas. El futuro llegó (hace rato) y, nos guste mucho, poco o nada, ya es casi imposible mantenernos al margen de este mundo invadido por pantallas y mediado por algoritmos. Tal vez se trate, entonces, de explorar vínculos con las tecnologías lo más saludables y responsables posible. Sobre todo en las infancias, donde familias y educadores tenemos la responsabilidad en la forma en que niñas y niños interactúan con smartphones y tablets para jugar, comunicarse o aprender. Pero, ¿de qué manera construir ese “bienestar digital”? ¿Bajo qué parámetros? ¿Con qué límites y estrategias?

Después de coordinar el taller que organizó la Editorial Chirimbote “Educar y criar en tiempos de pantallas”, conversamos con Constanza Gueglio(*) y Damián Supply(**), licenciada y licenciado en psicología con amplia trayectoria en esta temática, para pensar este vínculo entre infancias y pantallas.

-¿Por qué es importante, como plantearon en el taller, partir de problematizar los consumos digitales de las personas adultas antes de reflexionar sobre el uso de pantallas en las infancias y adolescencias?

Damián: Comprender y problematizar nuestros usos de dispositivos nos hace entender también cómo funcionan, qué buscan de nuestra atención, cómo las aplicaciones son cada vez más efectivas y las empresas cada vez cuentan con más herramientas para captar y hasta dirigir nuestra atención.

Es una piedra fundamental para entender cómo actúan en las infancias, donde quizás esa reflexión no puede ser tan clara porque todavía en ese desarrollo no se logra ni se concibe. Como punto de partida está bueno trazar un paralelismo y entender que nosotros contamos con otros recursos y aún así estamos muy atrapados y entregados a estas lógicas algorítmicas, de búsqueda de satisfacción y de reconocimiento en las redes sociales.

Constanza: Pensar en nuestros consumos también implica preguntarnos qué les estamos mostrando a los niños y niñas en relación al uso de los dispositivos electrónicos (particularmente el celular que es el más común). Es muy importante tener en cuenta que los niños y niñas, más allá de aprender por lo que les decimos, aprenden mucho más por lo que observan de su entorno. Son grandes observadores. En la primera infancia, particularmente, tienen la observación muy agudizada porque están entendiendo cómo es desenvolverse en el mundo, cuáles son los códigos sociales, qué generan los objetos en las personas, qué generan las personas en las personas. Entonces, cuando nos ven agarrar el celular muy seguido obviamente les llama la atención y piensan “¿qué tiene ese objeto que es tan fascinante para mi mamá, mi papá o mi abuelo que lo está agarrando todo el tiempo?”. Ellos también lo quieren ver porque está captando la atención de su cuidador.

Pero además hay que ver lo que genera en términos de interferencia en la comunicación. Cuando estamos con un niño y agarramos el celular, el niño no entiende por qué se corta la comunicación, entonces empieza a generar mecanismos para volver a captar nuestra atención, y si no logra hacerlo se retrae. Y esa retracción emocional si es sostenida, si yo todo el tiempo tengo un cuidador desconectado, puede generar muchos problemas de salud mental.

-También vienen planteando la importancia de pensar el tema desde una perspectiva de derechos humanos. ¿Qué significa? ¿Qué aporta esta mirada?

C: – Creo que plantear el tema en el marco de los derechos humanos de infancias es entenderlo no como una problemática individual o familiar, sino como una problemática social multideterminada, en la que intervenimos todos los actores que tenemos distintas responsabilidades en relación a las infancias: la escuela, las familias y, obviamente, el Estado como responsable final en la garantía de derechos.

Es interesante también porque el tema se está empezando a debatir y estamos creando representaciones, ideas, formas de entender la problemática, y eso hace que podamos pensarlo colectivamente. Pensarlo desde una perspectiva de DDHH implica entender que todos los derechos se ponen en juego cuando pensamos en el ámbito digita también, no podemos hablar de lo digital como algo aparte.

Y, por otro lado, implica poder llevarlo a políticas públicas que empiecen a generar lineamientos en relación a estos temas, que existan nuevas leyes y nuevos marcos para regular todas estas actividades que no conocemos bien o no sabemos todavía qué hacer en muchos casos.

D: -Le sumaría el pensarlo en comunidad. Cuando lo pensás en comunidad también ves lo digital como un reflejo de la vida física y de cómo forma parte hoy de pibes y pibas de diferentes clases sociales, con diferentes realidades, que quizás lo que buscan es algo similar a lo que se buscó siempre, que es la pertenencia, la contención, un montón de cuestiones que hoy las redes o lo digital venden como medio prefabricado. Creo que ahí está el valor, entender que es una problemática a reflexionar que nos atraviesa como comunidad y eso engloba la totalidad, desde los accesos económicos y las posibilidades que también se trasladan a lo virtual. Entonces, cuando la realidad está difícil o se sienten las carencias también aparecen las fantasías que las redes venden como posibles salidas: la fama, las apuestas, inversiones, etc.

-Yendo a lo concreto respecto del uso y consumo de pantallas en las infancias, ¿cuáles creen que son los principales impactos y efectos?

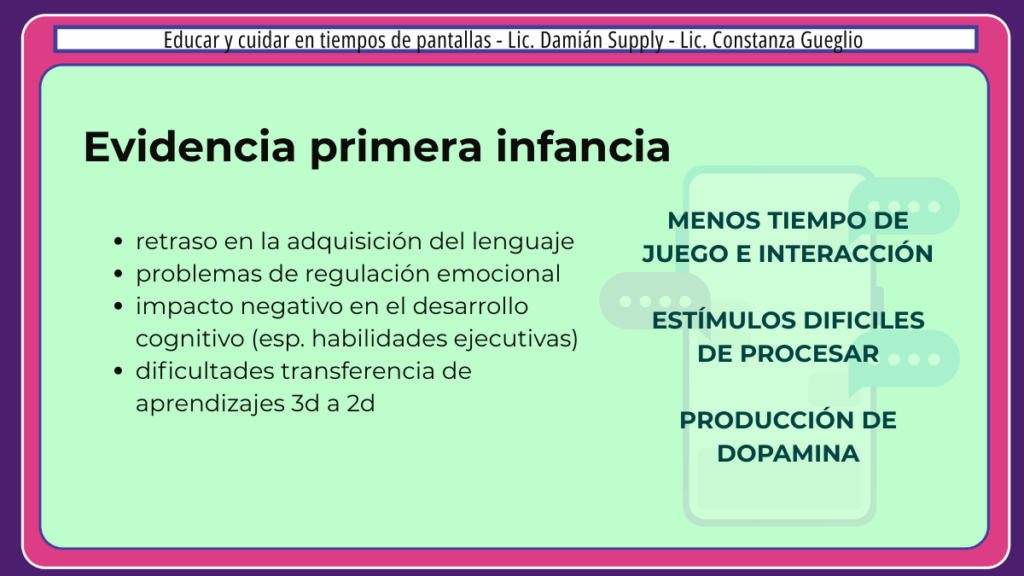

C: – Creo que lo más importante en la primera infancia es que el tiempo en pantalla saca tiempo en el mundo físico, en la exploración de este mundo que las infancias necesitan conocer. Los niños y niñas necesitan mucha interacción con el entorno para su desarrollo, entonces todo el tiempo que están en la pantalla es tiempo que no están interactuando con el entorno, con otras personas, que no están jugando, que no están en la naturaleza. Sabemos que esté es uno de los principales motivos para desrecomendar su uso en la primera infancia.

Por poner un ejemplo, en la primera infancia, están en un momento de muchos aprendizajes en términos de habilidades sociales; una pantalla puede tapar la regulación emocional, que es una habilidad que se da con el tiempo, pero si cada vez que un niño está desregulado, se enoja mucho, llora, yo le pongo una pantalla, estoy poniendo un tapón a un aprendizaje que no se va a dar o que se va a dar con mayor dificultad. Esto tiene efectos muy negativos porque aparecen en un momento del desarrollo donde todo está creándose, todo se está está armando. Ya hay mucha evidencia acumulada de las consecuencias que tiene el uso temprano de dispositivos electrónicos en la primera infancia. Y más allá de que efectivamente se está hablando mucho más del tema, todavía hay falta de conciencia y de comprensión del riesgo que tiene exponer tan tempranamente a los niños, niñas y bebés a un celular.

D: – Otra cuestión es que en las pantallas la realidad se ve aplanada: todo lo rico que tienen los sentidos para dar y recibir del mundo externo en la primera infancia está totalmente aplanado y recortado. Y ese mundo externo también construye ese mundo interno: si no es rico en los sentidos, desde la música, el olfato, el tacto, la exploración, el ambiente, el caerse, el equivocarse, el tropezarse, es bastante triste. Estamos cada vez más aplanados, ya ni siquiera perciben contextos, se vuelven hábitos y eso es lo más peligroso.

– Considerando el contexto familiar, escolar y vincular: ¿qué pueden contarnos acerca de los usos estratégicos y las recomendaciones alrededor del uso de pantallas?

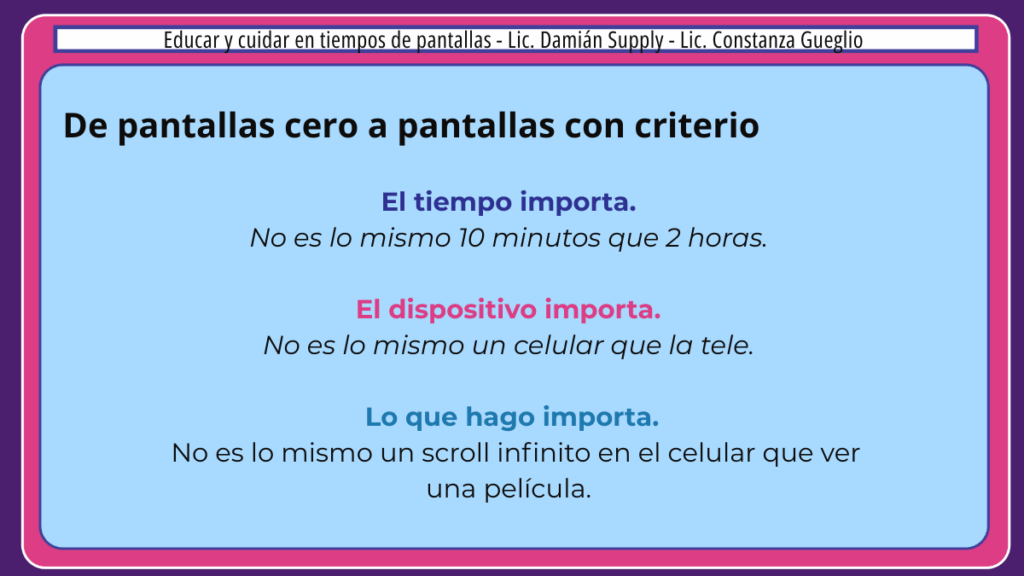

C– En primer lugar, resaltar que el concepto de “pantalla cero” es totalmente irreal. Si bien las recomendaciones oficiales son pantalla cero hasta los dos años, la realidad es que las familias las van a usar igual. Entonces, si uno transmite solamente eso, hay gente que va a decir «no puedo hacer pantalla cero” y entonces la usan todo el tiempo, en la playa, para que coma, cuando hace un berrinche…

Es importante pensar en los usos, en los contextos, en qué usos evitar, qué usos son estratégicos: por ejemplo, si es un ratito y no es todo el día, si es con este contenido y no con este otro, o si estoy en una situación particular y hago una excepción, pero que esa excepción no sea la regla.

A veces aparecen estos discursos en contra que tienen un punto muy real: las familias están cansadas, hay un nivel de precarización laboral altísimo, un nivel de pobreza altísimo. Todo eso es cierto, pero no significa que no tengamos que dar esta discusión. No hay que caer en la desesperanza absoluta sino pensar nuevas formas, seguir construyendo mientras buscamos cambiar las condiciones estructurales de existencia, algo que nos va a llevar más tiempo.

D– Se piensa a la problemática pantallas como una cuestión aislada, como un chico o una chica que tiene un tema con las pantallas. Lo que se observa es que también es como una expresión, es sintomático y es necesario ver la foto completa: no es lo mismo un pibe o una piba que tiene una cotidianidad rica en actividades (ir al colegio, tener amigos, practicar algún deporte) y que tiene unas horas de pantalla al día, que otro que está todo el tiempo con el celular. Entonces, siempre hay que entender la foto completa porque si no se hacen recortes, y hoy en esta era de los tips, los decálogos y las recetas termina quedando por fuera la individualidad.

En cuanto a recomendaciones, es generar preguntas en comunidad, poder hablar con los grupos de mapadres del cole, encontrar criterios, tanto familiares como extrafamiliares, en estas comunidades. Es también seguir interesándose, que no sea un tema pasajero, sino que sea una educación constante, que la crianza digital es una crianza real, es una crianza que necesita límites y cuidados como cualquier otra, como aprender a cruzar la calle, a andar en bici. Hoy el terreno digital es importantísimo en nuestra vida como adultos y también en la vida de los chicos y las chicas que nos miran constantemente.

– Algo así como pensarlo no desde una perspectiva punitivista sino a partir de diálogos y consensos.

C– Claro, poner en juego las mismas cosas que en el resto de los aspectos de la crianza, desde una perspectiva del acompañamiento y no desde el autoritarismo del mundo adulto y la prohibición y el control. Esto también suele aparecer como salida frente al miedo que generan las redes y los riesgos del mundo digital. Controlar y prohibir sabemos que nunca fue la solución, y no es la perspectiva desde donde pensamos hoy las infancias.

Es importante también escucharlos, fomentar que los niños, las niñas, las adolescencias puedan decir qué piensan respecto al uso de la tecnología, puedan criticar nuestros usos, pensar en los de ellos, construir respuestas conjuntas, intergeneracionales. No los podemos excluir. Y creo que tienen cosas muy interesantes para decir, que saben un montón respecto a cómo podemos mejorar nuestra relación con el mundo digital, sin perder nuestro lugar asimétrico de personas que cuidan.

D– Es fundamental esto de charlar sobre el tema: escuchar qué tienen para decir chicos y chicas, qué es lo que encuentran ahí. El mundo adulto está acostumbrado a la bajada de línea, pero me parece que lo importante es abrir un poco los sentidos y que el desconocimiento no genere rechazo o lejanía, sino que genere una curiosidad, un sentido. Y si el sentido es la socialización, ¿cómo lo puedo complementar? Por ejemplo, pensando en las habilidades que mencionamos en la primera infancia y los desafíos en la preadolescencia. Esos desafíos tienen que encontrar una resolución y aunque acá también nos podemos encontrar con fallas, dificultades y tropiezos, si nos quedamos solo en lo digital, se empobrece. Uno como terapeuta de adolescentes y de preadolescentes sabe lo difícil que es inyectar el deseo, la ambición, la búsqueda, la pasión. Me parece que ahí es donde tiene que estar, en la disponibilidad, la búsqueda conjunta.

C- Sentarse a mirar a un otro, a escuchar al otro y conversar, también es algo que se está perdiendo un poco. Se ve en muchas familias, en la clínica, en las escuelas, se hace necesario buscar momentos de conexión. Hablar de la digitalidad con un otro tiene que darse en el marco de un vínculo que todos los días se construye y me parece que eso también es algo que las infancias y adolescencias están demandando en relación a nuestros usos: nosotros pasamos mucho tiempo hiperconectados y eso implica mirar menos. Mirarnos menos, mirarles menos.

(*) Constanza Gueglio es licenciada en psicología con amplia trayectoria en primera infancia y orientación en crianza. Magíster en Psicología Social-Comunitaria (UBA) IG: @lic.conigueglio

(**) Damián Supply es licenciado en psicología, especialista en bienestar digital y promoción de la salud de la niñeces y adolescencias (HIBA). IG: @lic.damiansupply

– Ilustraciones de Mariana Ardanaz para el libro “La pantalla de Lucía”, de Teresita Regueiro, a publicarse próximamente por la Editorial Chirimbote.

A una amiga, a una prima. O a una vecina. A la compañera de clases o del trabajo. Y sí,

Funcionará en Córdoba, aunque hay preocupación por el hostigamiento de grupos “antiderechos”.

Escribe Pablo Rodriguez | Publicada originalmente en Diario Tortuga La joven altagraciense Irene Cuevas, estudiante universitaria, feminista y promotora de

Antiprincesas / Chirimbote Entre Ríos (https://www.facebook.com/AntiprincesasEntreRios)

Herramienta (CABA)

Calibroscopio (CABA)

Casassa y Lorenzo (CABA)

España: MAIME Mujer

Italia: Rapsodia Edizioni

Portugal: Tinta Da China

Brasil: Sur Livro

Uruguay: Gussi

México: El Rincón del Quijote

Chile: Alma de mi tierra

Colombia: La Fogata

Costa Rica y Centro América: CEP Alforja

Perú: Democracia Global / Tejiendo Saberes

Ecuador: Nunkui

Turquía: Notabene